腰痛のクライアントに対して,腰のマッサージやリラクゼーションしてもよくならなかったり,かえっ

て悪化したりすることがあると思います.腰痛の原因は腰椎とは限りません.膝関節痛の原因が股関節

にあるかもしれません.人の身体は優秀であり,常に各関節が補いあって動作を遂行します.それがか

えって原因究明を困難にしているかもしれません.今回はそんなトレードオフの関係性から臨床応用ま

でご紹介します.

可動性関節と安定性関節とは

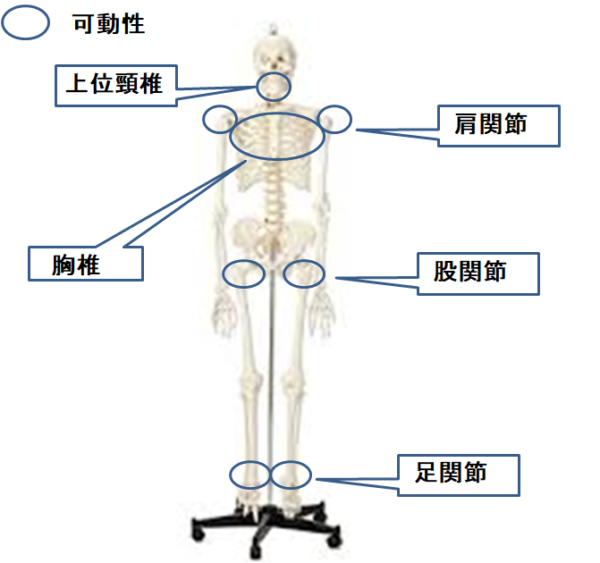

クックは,ジョイントバイジョイントアプローチの考え方を提案しています.身体には可動性が必要

な可動性関節,安定性が必要な安定性関節が交互に連結しており,それぞれ影響を与えています.硬く

なりやすく可動性が必要な関節は上位頸椎,肩関節,胸椎,股関節,足関節が挙げられます.

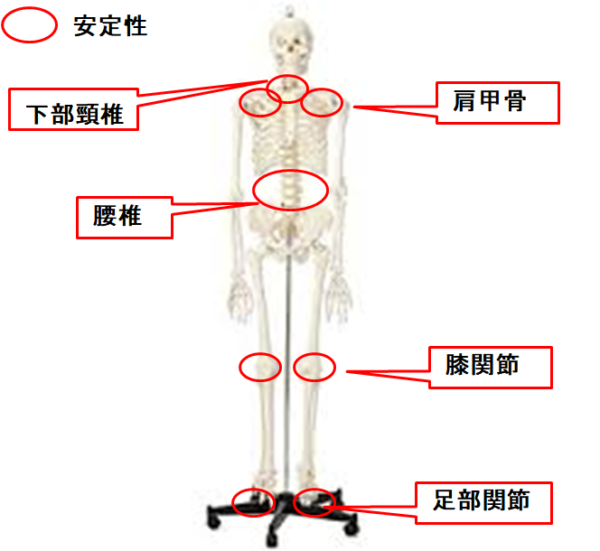

また,不安定となりやすく安定性が必要な関節は下部頸椎,肩甲骨,腰椎,膝関節,足部関節が挙げら

れます.

例えば,可動性が必要な股関節の動きが制限されると,隣接する腰椎,膝関節の安定を壊し障害を与え

ます.痛みのある関節の原因は,痛みのない隣接する関節の機能障害が原因である場合があり,関節と

関節の相互作用を考慮したアプローチが必要です.

予防的観点

個々人の特性は確認する必要はありますが,硬くなりやすく可動性が必要な関節,不安定であり安定性

が必要な関節を理解しておくと予防がしやすいと思います.可動性が必要な関節に関してはモビリティ

を引き出したり,ストレッチ指導を行う.安定性が必要な関節に対してはスタビリティのエクササイズ

を実施することが必要となってきます.例えば,高齢者はバランス戦略として股関節戦略よりも足関節

戦略で衰えやすいと言われています.理由の一つとして硬くなりやすい足関節の可動性が低下した結

果,足関節戦略が不十分となる場合です.足関節戦略の低下は不安定性を招きます.安定性を求めるた

めに胸椎を屈曲させ円背となり,膝を曲げることで重心を下げ安定を確保しようと姿勢を調整すること

も考えられます.

足関節の可動性低下が膝,腰痛の原因となり得ます.そのため予防として足関節の可動性を出すことが

必要となってきます.

臨床思考

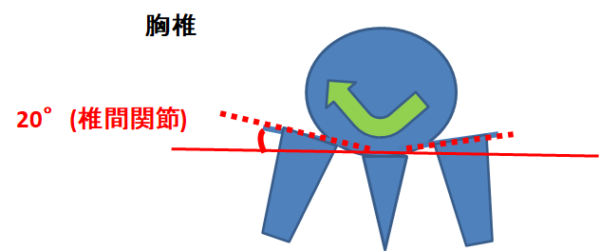

胸椎には,肋骨が付着しており,胸郭を形成しています.なかに心臓や肺などの臓器があり外的から守

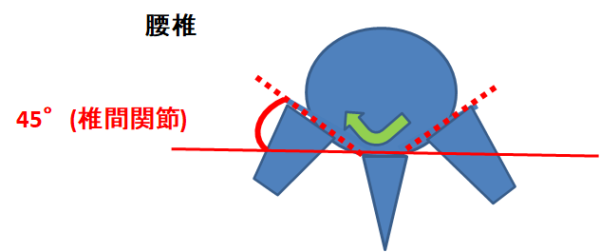

るため強固な作りとなっており,その分可動性が失われやすい関節とも言えます.逆に腰椎を考えてい

くと,胸椎に比較して肋骨等の付着もなく可動しやすい反面,不安定な作りとなっており安定性が必要

となっています.例えば回旋運動で考えていきます.日常生活で体を捻って物をとることがあると思い

ます.回旋運動に関しては椎間関節の構造上,腰椎より胸椎のほうが可動性があると言われています.

しかし例えば円背姿勢を呈し胸椎が屈曲していた場合,解剖学的に胸椎部での回旋運動が制限されま

す.胸椎の可動性が制限されるとどこか別の場所で可動性を補う必要があります.隣接する腰椎は可動

しやすい関節であるため胸椎の回旋運動分を腰椎が代償することで動作を遂行しようとします.

この腰椎の過可動が繰り返された場合腰椎の疼痛を引き起す可能性があります.

加えて腰椎の過可動を腰椎に付着する筋で緊張を高め制御することも考えられます.そうした場合,腰

部をマッサージやリラクゼーションで緩めてもかえって腰椎の過可動を生じ疼痛を引き起こす可能性が

あります.原因となるのは腰椎ではなく胸椎にあるため,胸椎のモビリティを出すことで腰椎の緊張が

改善する場合もあります.

評価

上記同様に身体を捻って痛みがでるクライアントがいた場合の評価としては

①回旋運動を実施して疼痛の有無,部位を確認.

②回旋運動を実施してどこの関節が過剰に運動しているか,どこの関節が不動なのかを評価.

③過剰な運動による疼痛が出現している場合は,過剰な運動を抑制した状態で疼痛の軽減が得られるか

確認.

④過剰な運動を抑制して疼痛の軽減が得られた場合,過剰な運動をしている原因を探す.

⑤ある関節の不動による代償として過剰な運動をしている場合は,不動な関節に対してモビリティをだすよう治療.

⑥再度回旋運動を実施し動作評価,疼痛確認.

⑦動作の変化,疼痛の変化がない場合は再度仮説をたてる.

人の関節は常に補いあって動作を遂行します.どの関節が働きすぎているか,どの関節が怠けているか

を評価することも一つの考え方ではないでしょうか,参考にしてみてください.